Mekong – Mutter aller Wasser

3,000 Kilometer mit Schlauchbooten auf dem wildesten der zehn größten Ströme der Erde: Ein Expeditionsteam reiste quer durch Südostasien und erlebte den mächtigen Mekong – vom Delta in Vietnam bis in die Schluchten von China.

Text: Helge Bendl

Fotos: Helge Bendl, Dietmar Necke

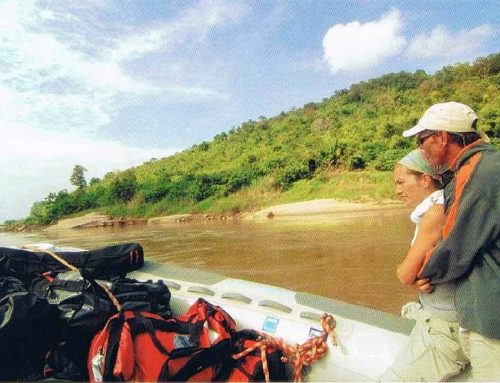

Die Szenerie ändert sich schnell am Mekong: Nur wenige Minuten flussaufwärts von Saigon scheinen Lärm und Hektik der vietnamesischen Metropole ewig weit entfernt. Vorsicht beim Navigieren ist trotzdem geboten: Im Fluss lauern verborgene Sandbänke, Strudel und Turbulenzen.

Gerade hat hier jemand die Kulissen ausgewechselt. Hat innerhalb von ein paar Minuten all die viel zu engen Straßen verschwinden lassen, all die um die Wette hupenden Millionen Motorroller, all die Frachter im Hafen, die schwer beladen durch das braune Wasser pflügen. All die hektische Geschäftigkeit der aufstrebenden Metropole Saigon, die nur die treuesten der treuen Parteisoldaten Vietnams immer noch Ho-Chi-Minh-Stadt nennen, ist plötzlich verschwunden. Nur ein paar Minuten sind wir mit den Booten unterwegs, und uns empfängt eine Landschaft, die aussieht wie die Phantasie eines Kitschmalers. Fischer, die, sicher auf dem Einbaum balancierend, ihr Netz auswerfen.Hütten aus Palmwedeln neben Bananenstauden und Reis in so frischem, vor Leben strotzendem Grün, als hätte es irgendwo am Weltcomputer ein Grafiker zu gut gemeint mit der Sättigung. Doch das alles ist keine Illusion, sondern die Ouvertüre eines ganz realen Panoramafilms, einer einmaligen Show mit Überlänge. Wach sein muss man deshalb und aufmerksam, seine Sinne neu schärfen. Das dominante Gebrause und Geklingel der Zivilisation hinter sich lassen, sich konzentrieren auf das einzig Wichtige, das endlich tatsächlich nahe Liegende, das in zwei Jahren Vorbereitung manchmal unerreichbar schien. Der Fluss. Der Mekong. Vier Wochen lang befahren wir den wildesten der zehn größten Ströme der Erde. Durch Vietnam, Kambodscha, Laos und Thailand vorbei an Burma bis nach China. Eine abenteuerliche Expedition: mit zwei kleinen weißen Schlauchbooten 3.150 Kilometer auf dem Mae Nam Khong, der Mutter aller Wasser, wie die Thailänder den Fluss nennen. Wir sind mitten drin statt nur dabei, zunächst hier: im vietnamesischen Delta,

wo der Gigant sich zahm gibt, als ausuferndes Netzwerk des Lebens in einem Gebiet so groß wie die Niederlande, mit einem Gewirr von Kanälen und Inselchen, schwimmenden Dörfern, Mangrovenwäldern und Shrimpsfarmen. Frachter grüßen mit aufgemalten roten Augen, die böse Geister abwehren sollen. Marktfrauen , die dunklen Gesichter im Schatten von Reisstrohhüten, halten auf ihren flachen Bötchen Dutzende von Kokosnüssen in der Balance. Opulente Bilder wie in barocken Szenerien, in denen man sich stunden- und tagelang verlieren könnte. Der Mann, der uns mit seinen Booten flussaufwärts bringt, steht tagsüber am Steuer und versteckt seine Augen hinter einer verspiegelten Sonnenbrille. Wenn er sie abends ab-nimmt, wir mit warmem Dosenbier anstoßen auf den Tag, meint man in seinem durchdringenden Blick das Feuer zu sehen, das ihn dazu angetrieben hat, über Jahre für einen Lebenstraum zu kämpfen. „Eine Reise mit ein paar Abenteuern? Das ist es nicht. Es wird eine richtige Expedition“, hatte Andy Leemann vor zwei Jahren am Telefon gesagt. Das Ziel: auf den Spuren der französischen Mekong-Expedition von 1866 zu wandeln. Leemann suchte Sponsoren, trieb 150.000 Euro auf und fand in dem Schweizer Armin Schoch einen in Südostasien sehr erfahrenen Logistiker, der mit seiner auf Individualreisen spezialisierten Firma Impulse Tourism erst für Honorar alles planen sollte und dann am Ende als Partner einstieg. Beide lieben den Fluss, ließen für ihre Expedition Schlauchboote in Südamerika bauen und verhandelten mit den Regierungen von sechs Ländern um Genehmigungen. Und sie holten sechs Männer aus Spanien, Schweden und Deutschland ins Team.

Auch die am sorgfältigsten geplante Expedition ist nicht vor Überraschungen gefeihlt: Entgegen den Auskünften lokaler Agenturen gibt es im ländlichen Laos nur selten hochwertiges Benzin zu kaufen. Mit obskurem 88-Oktan-Gemisch ist das High-Tech-Expeditionsboot oft kaum schneller als ein Lastkahn – wodurch reichlich Zeit bleibt, Uferlandschaften und Tempelarchitektur zu bewundern.

Gemeinsam mit wechselnden lokalen Guides hocken wir, eingezwängt zwischen wasserdichtem Gepäck, auf den knapp acht Meter langen Booten, fast vier Wochen lang. Wir lernen, unter dem lautlos dahin strömenden, undurchsichtig-erd-braunen Wasser Sandbänke zu erahnen, und am langsam vorbeiziehenden Ufer abzulesen, wo der Mekong die Böschung abträgt und sich die Sedimente absetzen. Andy Leemann und Armin Schoch haben das Kommando, doch Verantwortung tragen wir alle: Strudel und Turbulenzen verraten verborgene Hindernisse, auch der Motor spricht seine eigene Sprache. Tief und sonor wie ein Bass sollte er brummen und nicht röcheln wie im Stimmbruch. 95 Oktan brauchen die High-Tech-Maschinen eigentlich, an den Flusstankstellen gibt es aber nur süßlich riechende, orangefarbige Gemische, krude Mixturen aus 88-Ok-tan-Benzin, Alkohol und Kerosin. 225 PS? Das war einmal. Mit stark gebremstem Schaum tuckern wir dahin, immer nach Norden. Am Tag neun der Expedition sind wir mitten im laotischen Niemandsland. Nicht einmal Fischer befahren den Fluss, so einsam war der Mekong noch nie. Von früh bis spät wechseln wir uns hinten am Motor ab, pumpen uns die Hände steif, damit genügend Treibstoff fließt. Die Filter sind so verdreckt, dass wir sie nicht nur bei Tagesanbruch ausspülen, sondern alle paar Stunden. Das kostet Zeit. Westlich des Flusses wartet das thailändische Mukdahan auf uns.

Keine Chance, es heute noch zu erreichen. Wir bleiben in Laos. Im warmen Licht der untergehenden Son-ne sehen wir Holzhütten, hinter Bäumen versteckt. Wir schleppen die Rucksäcke ans Ufer und suchen im Dorf Hian Hin einen Schlafplatz. Wir fragen auf Englisch, Französisch, Thai, mit ein paar Brocken Laotisch – und Händen und Füßen. Am Ende nimmt Chief Bunasak uns auf und schickt die Frauen zum Kochen. Es gibt Klebreis und Nudelsuppe, und irgendjemand stiftet seine letzten Gummibärchen. Der brennende Reisschnaps von Bürgermeister Bunasak hilft, die ersten Stunden der kalten Nacht unter einer Segeljacke zu überstehen. Um vier Uhr morgens stimmen die Hähne unter dem Holzboden der Hütte ihr Konzert an. Das Stoßgebet, ein Engel möge Ohrstöpsel schicken, bleibt unerhört. Am nächsten Morgen, als wir nach einem Bad im Fluss im Dorf bei den Frauen sitzen, den Mekong auf den Lippen und die Wärme des Holzfeuers im Gesicht, sind die Strapazen vergessen. Wir brechen auf. In jeder Biegung wartet ein neues Erlebnis. Am Ufer meditieren Mönche, vollkommen in sich versunken werfen sie keinen Blick auf uns. Ungläubig betätscheln ein paar laotische Jungs die aus dem Nebel auftauchenden weißen Gefährte – Schlauchboote hat man hier noch nie gesehen. Der Mittag wird feucht und heiß. Sekündlich bilden sich neue Schweißperlen, wenn der Motor im schwarzen Schlamm repariert werden muss.

Extrem schnell und extrem gefährlich: Speedboats sind vielen Menschen am Mekong ein Gräuel. Die lauten, oftmals mit einem Automotor ausgestatteten Gefährte passen so rein gar nicht zur buddhistischen Philosophie der Entschleunigung. Sie sind so unfallträchtig, dass viele Passagiere freiwillig einen Helm tragen.

Es braust gewaltig, als wir uns Wasserfällen und Stromschnellen nähern, die unser Boot hin- und herschaukeln wie auf einer Achterbahn. Fischer schenken uns ein Lächeln, wenn wir sie nach Untiefen fragen. Charmant flirten die Thailänderinnen, die auf einer Fähre vorüber fahren und ein Erinnerungsfoto wollen. Am Abend brennt der Himmel, Geckos quäken bei ihrem Gesangswettbewerb. Als sie verstummen, leuchtet die Stille des Universums von einem fulminanten Sternenhimmel auf uns herab. 100.000 nautische Meilen hat Andy Lee-mann gesammelt, der 52-Jährige war sein Leben lang als Skipper und Bootsverkäufer unterwegs, hat in Südamerika den Orinoco und den Amazonas der Länge nach befah-ren. Kein Vergleich zum Mekong, sagt er. „Niemand hat den Mekong bislang mit einem Schlauchboot bezwungen. Wegen der vielen Hindernisse und weil es eigentlich gar nicht erlaubt ist, die ganze Strecke zu befahren. Nach Jahren der Abschottung öffnen sich die Staaten am Mekong – und wir sind die ersten, die es nun probieren.“

Wir treffen Goldwäscher, die hier ihr WGlück suchen, den ganzen Tag im Schlamm mit einer hölzernen Schüssel. Wir entdecken Khmer-Tempel mit Tänzerinnen aus Stein, bröckelnde Schönheiten umschlungen vom wuchernden Dschungel. Wir begleiten Mönche in Luang Prabang auf ihrem Almosengang und treffen im „Land der Million Elefanten“, wie Laos einst hieß, umherstreifende Dickhäuter. Doch immer wieder ist es der Mekong selbst, der die faszinierendsten Bilder bietet, nach jeder Kehre anders: Mal greift er schäumend nach den Schlauchbooten, mal zeigt er sich träge und braun, mal bläulich schimmernd. Was für ein Fluss! Nach fast 2.900 Kilometern zwingt er uns kurz vor dem Ziel in die Knie. Er hat mit den im Wasser verborgenen Steinen zwei Getriebe zerstört und unzählige Schrauben. Das miserable Benzin hat den Außenbordern den Rest gegeben. Sie husten, spucken, dann fallen sie aus. Und das alle fünf Minuten. Am 21. Tag, im Goldenen Dreieck an der Grenze zwischen Laos, Thailand und Birma, müssen die Schlauchboote raus aus dem Wasser. „Die Stromschnellen werden immer stärker. Es ist gefährlich, mit Motoren weiterzufahren, auf die kein Verlass ist. Andy Leemann sagt es mit Trauer in der Stimme. Aber auch mit Stolz. Noch niemand hat es mit einem Schlauchboot so weit geschafft. Von Vietnam nach Kambodscha, vorbei an den Khmer-Tempeln nach Laos bis an das für den Opium-Handel berüchtigte Dreiländereck. Immer wieder hing Logistiker Armin Schoch am Handy oder Satellitentelefon, um das Unmögliche möglich zu machen. In Laos ließ er sogar eine Rampe ins Ufer baggern und bestellte einen Kran, um die Boote aus dem Wasser zu heben und auf Lastwagen zu verladen. Nur so konnten wir die Kaskaden von Khon überwinden, die Niagara-Fälle Südostasiens, wo sich das Wasser auf gut 15 Kilometern Länge schäumend aufbaut und zwischen scharfkantigen Felsen in die Tiefe schießt. Ohne eigene Boote ist unsere Expedition am Ende. Beim Abschiedsessen starren wir still auf den Fluss und trollen uns hinterher schnell ins Hotel, das erste gute Bett nach Wochen.

Doch mitten in der Nacht wird wieder beratschlagt. Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Was ist mit unserem Vorbild, der französischen Mekong-Expedition von 1866, deretwegen wir den Fluss aufwändig hinauf- und nicht hinabfahren? Kein Europäer kannte im 19. Jahrhundert den ganzen Lauf des Mekong. Die Wissenschaftler waren aufgebrochen, um die Lebensader Südostasiens zu vermessen und einen neuen Handelsweg nach China zu erschließen. Erst starben die Träger, dann die Forscher, dann der Expeditionsleiter an einer durch verunreinigtes Wasser verursachten Amöbenruhr. Erst nach zwei Jahren erreichte das verbliebene Team unter unendlichen Strapazen China. „Die Männer haben immer alles versucht, um ihr Ziel zu erreichen. Wir sollten es genauso machen, wenn wir nach China wollen“, sagt Andy Leemann am nächsten Morgen. Doch die fehlenden 250 Kilometer bis zum Grenzposten sind gefährlich. Nach Tagen des Wartens und Suchens finden wir einen laotischer Kapitän, der die Strecke früher schon einmal gefahren ist. Sagt er jedenfalls. Wir vertrauen uns den Flussgöttern an und steigen in sein Speedboot. Mit 70 Stundenkilometern rasen wir über den Fluss. Sanft und wild haben wir den Mekong erlebt, malerisch in fruchtbaren Tälern, abweisend mit Felsbrocken und Geröll. Jetzt, auf den letzten 250 Kilometern bis zur chinesischen Grenze, offenbart er sich in ganzer Schönheit. Er wird schmal wie ein Gebirgsfluss in den Alpen und drückt, eingezwängt in sein enges Bett, mit aller Kraft nach Süden. 20 Stundenkilometer zeigt das GPS- Gerät an, so schnell war der Fluss noch nie. Erst seit chinesische Techniker vor ein paar Jahren eine Fahrrinne gesprengt haben, ist er überhaupt schiffbar. Doch was heißt das schon? Die abgetakelten Frachter, die uns durch enge Felsentore entgegenkommen, schleudern auf dem Fluss immer messerscharf an den Steilwänden vorbei. Erst vor ein paar Tagen soll es wieder einen von ihnen erwischt haben.

Jahrzehnte lang galt es in Kambodscha als unehrenhaft, Mönch zu sein. Wie Lehrer und Ärzte wurden überzeugte Buddhisten unter dem Regime der Roten Khmer gnadenlos verfolgt. Mittlerweile sind die Wunden, die die Schreckensherrschaft gerissen hat, dabei, langsam zu verheilen. Auch die Minderheitsvölker wie die Akha in Laos blicken optimistisch in die Zukunft.

3.150 Kilometer flussaufwärts von Saigon erreicht die Expedition den chinesischen Grenzort Guan Lei. Der Mekong ist hier erst schiffbar, seit chinesische Ingenieure eine Fahrrinne in die Felsen gesprengt haben. Bis zur Quelle im Hochland von Tibet sind es noch einmal etwa 2.000 Kilometer.

Am laotischen Ufer liegen Reissäcke, wir legen an. Ein Trampelpfad windet sich den Hang hinauf, und eine alte Frau müht sich mit einem Jungen ab, die Last nach oben zu schleppen. Sie blicken scheu, aber nicht abweisend. Die alte Frau lacht auf, als Andy Leemann sich einen Reissack auf den Rücken wirft, und zeigt den Hang hinauf. Oben im Dorf bestaunt man sich gegenseitig. Die Frauen vom Stamm der Akha blicken tuschelnd und lachend auf die verschwitzten Männer mit der hellen Haut und den langen Nasen. Die Europäer stehen in einem Dorf, in dem es keine Wellblechdächer gibt und die Frauen sich tatsächlich so kleiden, wie es der Brauch vorsieht. Ihr Kopfputz glitzert phantastisch: silberne Münzen, Anhänger, Perlen, bunte Wollbommeln und Federn. Als wir wieder im Boot sind, hängen Nebelfetzen in den Bergen. Wir lassen den letzten Checkpoint der laotischen Armee hinter uns. Frachter tauchen auf, ein Hafen, und weiter oben am Hang ein Mast mit einem schlaff herunterhängenden roten Stück Stoff. China! 3.150 Flusskilometer nach dem Start in Saigon ist unsere Expedition am Ziel. Andy Leemann, der Initiator, findet nur dürre Worte: „Mannomann. Dass wir das geschafft haben.“ Englisch? Spricht im chinesischen Grenzort Guan Lei kein Mensch. Stattdessen werden wir mit einem Lächeln empfangen. Wir würden dem Grenzbeamten und der Tofu-Marktfrau, dem Bierverkäufer und den Kartenspielern gern erzählen, wie glücklich wir sind, sie zu sehen. Wir würden ihnen versprechen wiederzukommen, eines Tages. Um von hier aus weiterzufahren: noch einmal fast 2.000 Kilometer mit Booten, Autos, Yaks und ganz am Ende zu Fuß. Durch die Schluchten von China bis ans Ende der Welt zur Quelle des Mekong im Hochland von Tibet. Doch uns fehlen die Worte. Und so lächeln wir einfach zurück.

Klick hier, um den Original-Artikel zu lesen.

Helge Bendl wurde zu einem der besten deutschen Journalisten unter 30 gewählt.

Im Auftrag der Agentur Zeitenspiegel und namhafter Magazine wie dem Stern reist er um die Welt.